認知症予防に!コグニサイズとは

コグニサイズとは、国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語です。認知を意味する英語のコグニション(cognition)と運動を意味するエクササイズ(exercise)を組み合わせてコグニサイズ(cognicise)といいます。

MCI(認証ではないが正常とも言えない状態)の段階で、運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズを実施することで、認知機能の低下を抑制できることが明らかになっています。

コグニサイズとは?(外部サイトです。新しいタブで開きます)

コグニサイズを実施するにあたって、以下の2点が考慮された課題であることが前提となります。

- 運動は全身を使った中強度の負荷(軽く息がはずむ程度)がかかるものであり、脈拍数が上昇する(身体負荷のかかる運動)

- 運動と同時に実施する認知課題によって、運動の方法や認知課題事態をたまに間違えてしまう程度の負荷がかかっている(難易度の高い認知課題)

コグニサイズの目的は、運動で体の健康を促すと同時に脳の活動を活発にする機会を増やし、認知症の発症を遅延させることで、コグニサイズの課題自体がうまくなることではありません。課題がうまくできるということは、脳への負荷が少ないことを意味していますので、課題に慣れ始めたら、運動の方法や認知課題をどんどん変えていくことがポイントになります。

コグニステップ

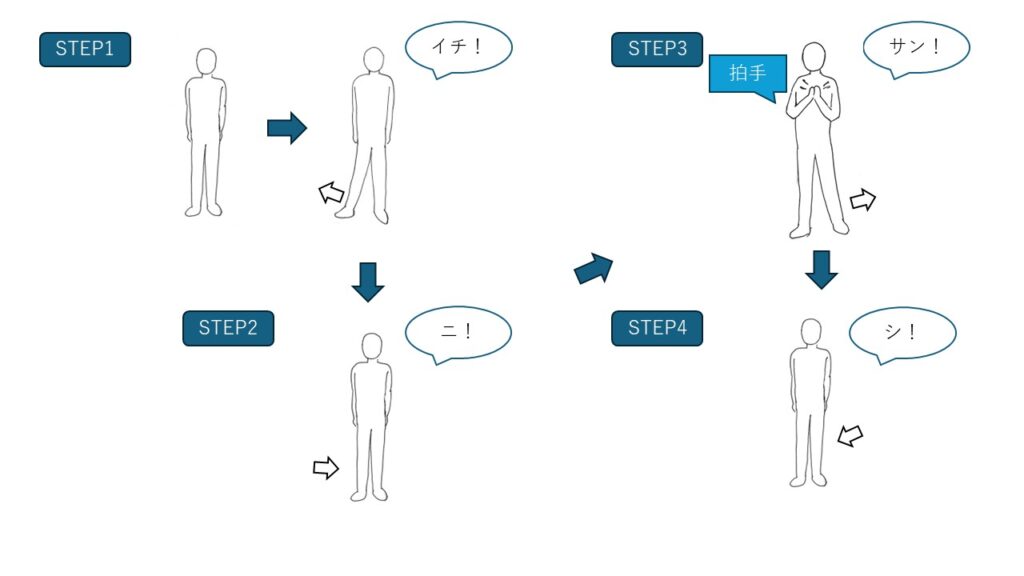

簡単なコグニサイズの運動としてコグニステップを紹介します。まず、両足をそろえて立ちます。

STEP1.右足を横に大きくステップします。

STEP2.右足を元に戻します。

STEP3.左足を横に大きくステップします。同時に拍手をします。

STEP4.左足を元に戻します。

STEP1~4を繰り返します。大きな声を出して数えながら20まで続けてください。3の倍数のときに拍手してください。

間違えずにできるようなったら、

- 3の倍数のときには、声を出さずに拍手する。

- 左右だけでなく、前後のステップを加える。

- 3以外に5や7の倍数で行う。

- 拍手を頭を触る、お腹を触るなど別の動作に変える。

このように、どんどん創意工夫して運動の仕方や課題を変えていきましょう。20から数を減らしながら数えるというのもいいですね。立って行うのが難しければ椅子に座ってやってもいいです。

運動の強度は前記事の「カルボーネン法」を参考に目標心拍数を求めてください。運動の強度はご自身の体力や普段の活動量に応じて50~70%に設定しましょう。決して無理はせず、軽く息がはずむ程度から始めて目標心拍数に到達したら休憩を入れながら行うことが、長く続けるコツです。

認知症予防プログラム「コグニサイズ」(外部サイトです。新しいタブで開きます)

最後に繰り返しますが、目的は課題自体をうまくなることでなく、難易度の高い課題で脳の活動を活発にすることです。間違えても笑い飛ばしながら行ってください。そのためには、一人で行わずに何人かのグループで実施するのもいいと思います。